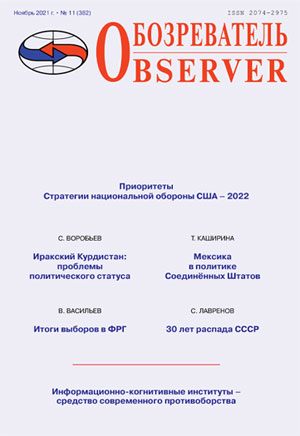

Социально-экономическое положение России, становление демократического общества, укрепление государства, военные и внешнеполитические проблемы, история международных отношений, вопросы международного права, развитие образования, науки, культуры – таков неполный перечень тем, поднимаемых на страницах журнала.

На страницах журнала регулярно выступают ведущие политики, ученые, военные, представители деловых кругов.

Публикуемые материалы выражают точки зрения и подходы к тем или иным научным проблемам как российских ученых и специалистов, представляющих крупные научные центры и вузы страны (Москва, С.-Петербург, Ставрополь, Волгоград, Владивосток, Иркутск, Калининград (обл.), Краснодар, Мурманск, Ростов-на-Дону, Саратов, Екатеринбург, Самара, Петропавловск-Камчатский, Тула, Хабаровск и др.), так и зарубежных авторов (Канада, КНР, Швеция, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Германия, США, Монголия, Турция, страны СНГ и др.).

Нашими подписчиками являются члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители республик в составе РФ, главы администраций, ученые, представители бизнеса, руководители крупнейших предприятий, зарубежные посольства, библиотеки.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии журнал «Обозреватель‑Observer» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Перечень введён в действие с 1 января 2007 года.